Kabariku – Setiap bulan Agustus, bendera Merah Putih kembali berkibar—seperti napas yang dihela dalam-dalam setelah lama tertahan. Kita diingatkan bahwa bangsa ini pernah ditindas, kemudian bangkit, lalu bersaksi di hadapan dunia bahwa kita merdeka.

Namun di sela riuh upacara, lomba kampung, dan pidato resmi, selalu ada bisikan pertanyaan yang lebih sunyi: apakah jiwa kita benar-benar merdeka?

Dalam pandangan Islam, kemerdekaan sejati tidak berhenti pada terbebasnya tubuh dari belenggu penjajahan.

Lebih dalam dari itu, ia menyentuh ruang batin-pembebasan manusia dari segala bentuk perbudakan selain kepada Allah.

Di sinilah makna hurriyah menemukan jantungnya: kebebasan yang lahir bukan dari penolakan terhadap otoritas, melainkan dari ketundukan total kepada Yang Maha Esa.

Sebagaimana Al-Qur’an menggambarkan perjalanan iman sebagai minadzulumāti ilā nūr-dari kegelapan menuju cahaya-maka kemerdekaan hakiki adalah perjalanan ruh menuju terang.

Esai ini memandang bahwa pengertian kemerdekaan yang demikian tidak hanya hidup dalam wacana teologis, tetapi juga berdenyut di nadi sastra Indonesia.

Baik puisi maupun prosa, sastra tidak sekadar menjadi catatan sejarah atau hiburan estetik.

Ia adalah ruang transformasi-spiritual sekaligus kebangsaan-tempat manusia Indonesia berlatih memerdekakan diri pada wilayah yang paling sulit dijangkau: hati.

Kemerdekaan dalam Perspektif Islam

Al-Qur’an merumuskan hakikat kemerdekaan batin dengan bahasa yang padat namun dalam: “Allah adalah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya…” (QS. Al-Baqarah [2]: 257).

Kegelapan (zulumāt) dalam ayat ini tidak sekadar menunjuk pada tirani politik atau penindasan lahiriah.

Ia juga meliputi bentuk-bentuk perbudakan yang lebih halus: nafsu yang tak terkendali, kerakusan yang membutakan, kebodohan yang membelenggu, dan pola pikir yang mengagungkan selain Allah.

Sebaliknya, cahaya (nūr) di sini bukan hanya kilau pengetahuan, melainkan kejernihan tauhid-orientasi batin yang membebaskan manusia dari segala bentuk pemujaan terhadap yang fana.

Dari sudut pandang ini, kemerdekaan memiliki dua dimensi yang saling terkait.

Pertama, dimensi ruhani: pembebasan jiwa dari perbudakan makna, dengan sengaja memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah sehingga tak lagi tunduk pada yang sementara.

Kedua, dimensi sosial: perjuangan menegakkan keadilan, memulihkan martabat manusia, dan menolak segala bentuk penindasan.

Dalam wacana pemikiran Indonesia, gagasan ini menemukan gaungnya. Nurcholish Madjid, misalnya, menegaskan bahwa tauhid adalah asas pembebasan: mengesakan Allah berarti sekaligus “meniadakan segala absolutisme selain Allah”-baik absolutisme kekuasaan maupun absolutisme hawa nafsu (Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1992).

Pada titik inilah sastra bersentuhan langsung dengan akidah. Bahasa menjadi alat pembebasan; imajinasi menjadi jembatan yang membawa manusia keluar dari gelap menuju terang.

Jejak Kemerdekaan Hakiki dalam Sastra Indonesia

1. Kemerdekaan Tauhid

Sastra Indonesia, melalui berbagai tokohnya, tidak hanya merekam sejarah atau kisah heroik, tetapi juga menorehkan jejak kemerdekaan batin yang lahir dari kesadaran tauhid.

Chairil Anwar, misalnya, melalui puisi “Diponegoro”, menghadirkan sosok Diponegoro bukan sekadar sebagai pahlawan perang, melainkan sebagai poros keteguhan moral yang menolak kompromi dengan ketidakadilan.

Dalam pusaran pembangunan dan modernisasi yang kerap menebalkan keserakahan, Diponegoro “hidup kembali”-menjadi nyala kesadaran.

Puncaknya tercermin pada bait pendek yang kini kerap dipetik sebagai mantera perlawanan: “Sekali berarti / sudah itu mati”.

Seruan ini bukan sekadar panggilan heroik; ia merupakan ikrar eksistensial untuk hidup bermakna, meski berhadapan dengan risiko kehilangan tertinggi.

Jika dibaca dari perspektif tauhid, bait ini menolak kehidupan yang “tanpa makna”-hidup yang menggadaikan martabat pada selain Allah-dan menegaskan pilihan keberanian moral yang abadi bagi harga diri (Chairil Anwar, “Diponegoro”, dalam Aku Ini Binatang Jalang, Jakarta: Gramedia, Cet.ke-21, 2009:5).

Dalam sastra prosa, Hamka menapaki jalur yang sejalan. Novel Di Bawah Lindungan Ka’bah menyingkap kemerdekaan batin melalui pilihan moral tokoh-tokohnya.

Hamid, misalnya, menempatkan iman di atas gengsi kelas sosial dan kalkulasi duniawi; cinta pun ia rawat dalam kesucian takwa.

Dalam konteks ini, kemerdekaan hakiki berarti mampu menanggalkan tekanan struktur sosial yang menyalahi nurani, sambil tetap tunduk pada nilai-nilai yang menegakkan kemuliaan manusia sebagai hamba Allah.

Narasi Hamka menegaskan bahwa pembebasan batin bukanlah pelarian dari realitas, melainkan kemampuan untuk memilih dan bertindak sesuai prinsip yang luhur (Hamka, Di Bawah Lindungan Ka’bah, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, 1938).

Kedua contoh ini-Chairil Anwar dan Hamka-memperlihatkan bahwa kemerdekaan sejati dalam sastra Indonesia tidak sekadar perlawanan lahiriah atau romantisasi pahlawan.

Ia adalah kemerdekaan hati yang berakar pada kesadaran tauhid: hidup bermakna, bebas dari absolutisme selain Allah, dan berani menegakkan martabat serta keadilan dalam setiap pilihan.

2. Kemerdekaan dari Penjajahan Nafsu

Kemerdekaan hakiki tidak hanya menuntut pembebasan dari tekanan sosial atau politik, tetapi juga dari penjajahan paling subtil: nafsu yang mengikat hati dan merampas kebebasan spiritual.

K.H. A. Mustofa Bisri (Gus Mus) melalui puisi “Doa Tanpa Daya” (Aku Manusia, Rembang: MataAir, 2016:87-91) memperlihatkan bahwa pengakuan atas keterbatasan diri dan penyerahan kepada Allah adalah bentuk kemerdekaan paling dalam.

Dalam doa ini, nafsu tidak diingkari atau ditekan secara paksa; sebaliknya, ia diakui keberadaannya, lalu didisiplinkan oleh rasa hina dan harap pada Allah.

Kesederhanaan estetika-tanpa hias kata atau retorika berlebihan-justru menegaskan kekuatan pembebasan yang lahir dari kejujuran hati: ketika manusia berhenti berpura-pura berkuasa, ia menemukan kebebasan dalam kesadaran menjadi hamba.

Di ranah sastra prosa, Ahmad Tohari dalam Ronggeng Dukuh Paruk (Jakarta: Gramedia, 1982) menghadirkan ilustrasi kemerdekaan dari nafsu dalam bentuk sosial yang lebih kompleks.

Srintil, tokoh utama, menunjukkan bahwa penjajahan bisa muncul dalam wujud tradisi yang menormalisasi eksploitasi tubuh dan martabat.

Keputusan Srintil untuk menentang “takdir” sosialnya, meski menuntut pengorbanan besar, adalah manifestasi otonomi batin: upaya memurnikan diri dari hasrat kolektif yang membutakan dan menekan kemerdekaan pribadi.

Tohari menegaskan bahwa kebebasan batin tidak datang tanpa risiko; ia menuntut keberanian untuk menegakkan integritas jiwa di tengah tekanan budaya dan sosial.

Dengan demikian, sastra Indonesia menegaskan bahwa kemerdekaan hakiki melibatkan pembebasan dari dua penjajahan: yang tampak—struktur sosial dan tradisi yang menindas, serta yang tersembunyi-nafsu dan dorongan batin yang belum didisiplinkan.

Gus Mus dan Tohari memperlihatkan dua wajah kebebasan: yang satu bersifat kontemplatif, lahir dari doa dan kesadaran spiritual, yang lain bersifat aktif, lahir dari keberanian melawan tekanan sosial yang merenggut martabat.

Kedua bentuk ini saling melengkapi, menunjukkan bahwa memerdekakan diri dari nafsu dan tradisi yang mengekang adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kemerdekaan hakiki.

3. Kemerdekaan Ilmu dan Pencerahan

Kemerdekaan hakiki tidak hanya tercermin dalam pembebasan moral atau batin, tetapi juga melalui penguasaan ilmu dan kesadaran kritis yang menembus kegelapan ketidaktahuan.

Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia (Jakarta: Hasta Mitra, 1980) menegaskan hal ini dengan gamblang. Bagi Pram, kebodohan adalah bentuk penjajahan yang paling efektif, karena ketidaktahuan mengekang potensi individu dan membiarkan struktur sosial yang timpang terus bertahan.

Minke, tokoh sentral, menyadari bahwa pena, arsip, dan kesadaran sejarah bukan sekadar alat akademik; mereka adalah senjata untuk menggoyang ketidakadilan dan menembus zulumāt struktural yang menjerat nasib manusia.

Pemikiran ini sejajar dengan dorongan Islam terhadap ilmu sebagai cahaya: belajar bukan semata-mata untuk naik kelas atau mengumpulkan gelar, tetapi sebagai sarana membebaskan diri dari belenggu kebodohan dan keterasingan sejarah.

Sementara itu, Taufiq Ismail dalam Tirani dan Benteng (Jakarta: Yayasan Ananda, 1993) memperluas dimensi kemerdekaan ilmu ke ranah moral dan etika.

Puisi-puisinya sejak 1960-an menegaskan bahwa kejernihan akal dan keluhuran akhlak harus berjalan beriringan.

Ilmu yang tidak dibentengi moral mudah berubah menjadi alat tirani, sementara moral tanpa daya pikir rentan terjebak menjadi slogan kosong.

Dari sinilah Taufiq menekankan pentingnya pendidikan sebagai proyek kemerdekaan: mencerdaskan manusia sekaligus memuliakannya, membekali akal dengan integritas, dan membimbing etika dengan wawasan yang jernih. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses memerdekakan individu agar mampu berpikir kritis sekaligus bertindak bijak dalam dunia yang kompleks.

Dengan demikian, sastra Indonesia menempatkan ilmu dan pencerahan sebagai arena penting kemerdekaan.

Pramoedya menyoroti bagaimana kesadaran sejarah dan pengetahuan dapat melawan ketertindasan struktural, sementara Taufiq menegaskan bahwa ilmu yang tidak bermoral mudah terseret tirani.

Keduanya memperlihatkan bahwa kemerdekaan hakiki hanya tercapai ketika akal, moral, dan kesadaran kritis berpadu: membebaskan manusia dari kegelapan, sekaligus membimbingnya menuju kehidupan yang terhormat dan bermakna.

4. Kemerdekaan sebagai Perjalanan Spiritual

Kemerdekaan sejati tidak selalu tampak dalam bentuk fisik atau sosial; ia juga hadir dalam dimensi batin dan spiritual, di mana individu belajar membebaskan diri dari pusat ego dan hasrat yang menjerat.

Danarto, melalui Godlob, menampilkan realitas yang magis dan retak, mengguncang cara pandang harfiah pembaca. Tokoh-tokohnya bergerak di dunia yang mimetik namun penuh ketidakpastian: yang tampak “nyata” belum tentu benar, sedangkan yang tampak “absurd” sering mengandung kebenaran paling mendasar.

Dalam perspektif sufistik, Danarto mengajak pembaca untuk melepaskan ego, sebuah langkah penting menuju kelegaan batin.

Kemerdekaan yang ia tawarkan bukanlah euforia tanpa batas, melainkan pembebasan dari pusat diri yang menuhankan diri sendiri, sebuah jalan menuju keseimbangan spiritual yang subtansial. (Godlob terbit pertama kali 1975; cetak ulang di Yogyakarta: Basabasi, 2017).

Gagasan ini selaras dengan pengalaman sufistik yang diungkapkan Acep Zamzam Noor dalam puisinya. Dalam penggalan yang sering dikutip, ia menulis: “Cangkulku iman dan sajadahku lumpur,” sebuah metafora yang merajut kerja ragawi dengan ibadah, dunia dengan surau, dan tubuh yang letih dengan hati yang tawadhu’.

Di sini, kemerdekaan bukan sekadar bebas dari belenggu eksternal, melainkan kecukupan batin: tenang menanam, sabar menuai, dan merdeka dari gundah pencitraan.

Aktivitas sehari-hari yang tampak sederhana pun menjadi sarana spiritual, menjadikan kemerdekaan sebagai praktik yang hidup dan nyata. (Puisi “Cipasung 3” dalam buku Kasidah Sunyi, Bandung: Pustaka Jaya, Edisi Revisi, 2022:50).

Mustofa Bisri (Gus Mus) menambahkan dimensi profetik dalam pemahaman kemerdekaan spiritual. Dalam puisinya, kerinduan kepada Nabi bukan sekadar nostalgia, melainkan etos untuk menyembuhkan luka sosial.

Gambaran seperti “tangan-tangan perkasa” yang mempermainkan kelemahan atau “ribuan tangan gurita keserakahan” yang melilit harapan berfungsi sebagai cermin etis bagi pembaca: sejauh mana hati kita bebas dari kerakusan dan ketidakadilan yang sama?

Di titik ini, rindu berubah menjadi motor etis, mendorong manusia untuk melerai perselisihan, memihak yang lemah, dan membersihkan ibadah dari kepentingan pribadi yang sempit. (Puisi “Aku Merindukanmu, o Muhammadku” dalam buku Wekwekwek Sajak-sajak Bumilangit, Surabaya: Risalah Gusti, 1996:48-49).

Dengan demikian, Danarto, Acep, dan Gus Mus menghadirkan pemahaman bahwa kemerdekaan spiritual adalah perjalanan kompleks: menuntut pelepasan ego, pengolahan batin dalam praktik sehari-hari, serta penyaluran kerinduan menjadi tindakan etis.

Mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak hanya soal hak atau keinginan, tetapi tentang membebaskan hati dan pikiran agar mampu hidup selaras dengan kebenaran, kesabaran, dan keadilan.

Estetik yang Menyampaikan Etik

Karya-karya yang telah dibahas memadukan dua pilar utama sastra yang sejati: estetik yang memikat dan etik yang menuntun.

Keindahan bentuk tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi jembatan menuju kedalaman nilai; sementara pesan moral tidak menggurui, melainkan merasuk melalui kekuatan artistik.

Chairil Anwar, misalnya, menyalakan bara moral lewat kefrasaan yang padat dan menghunjam. Kata-katanya seperti batu api—sekali gesek, percikan maknanya menyala.

Dalam bait terkenal “Sekali berarti/sudah itu mati”, ia tidak sekadar membuat slogan heroik; ini adalah perintah batin untuk menjaga martabat sampai akhir, untuk hidup dalam satu kesungguhan yang tak bisa ditawar.

Hamka memperlihatkan jalur yang berbeda. Dalam Di Bawah Lindungan Ka’bah, alur roman religiusnya mengalir lembut, tetapi di balik kelembutan itu berdiri teguh etika: iman menjadi pengukur cinta, bukan sebaliknya.

Pesan ini terasa relevan di setiap zaman-mengembalikan relasi manusia ke pusatnya yang ilahiah.

Ahmad Tohari memilih membongkar tragedi sosial. Dalam Ronggeng Dukuh Paruk, ia menghadirkan potret getir desa, di mana kemiskinan dan manipulasi membentuk lingkaran penderitaan.

Melalui kisah Srintil, pembaca diajak menyebut eksploitasi sebagai eksploitasi, tanpa eufemisme, lalu mempertimbangkan untuk pulang ke martabat meski itu berarti menanggung sunyi.

Pramoedya Ananta Toer menawarkan senjata lain: pengetahuan. Dalam Bumi Manusia, pengetahuan adalah cahaya yang “mengguncang struktur”, yang membuat manusia berani menamai gelap sebagai gelap-dan menyalakan lampu.

Pembebasan yang ditawarkan Pram adalah pembebasan dari ketidaktahuan dan pasrah buta terhadap nasib.

Danarto, melalui Godlob, mengguncang logika keseharian dengan realisme magis. Ketika realisme goyah, pembaca dipaksa meninjau ulang keyakinan dan pusat egonya.

Barangkali di situlah awal dari kemerdekaan spiritual: ketika kita menyadari bahwa dunia tidak tunggal dalam tafsirnya, dan ego bukanlah satu-satunya pusat rujukan.

Acep Zamzam Noor dan Gus Mus kemudian menunjukkan dimensi lain: bahasa yang bening dapat menjadi doa; dan doa, bila lahir dari kejujuran hati, adalah lompatan kemerdekaan. Acep memadukan kerja ragawi dengan ibadah-“Cangkulku iman dan sajadahku lumpur”-menghapus batas antara surau dan ladang.

Gus Mus, dengan lirikal profetiknya, mengubah rindu kepada Nabi menjadi etos sosial: memihak yang lemah, membersihkan ibadah dari kepentingan, dan melerai pertengkaran.

Secara bentuk, ragam estetika mereka lebar: dari puisi serba pendek yang intens (Chairil), lirikal kontemplatif (Acep, Gus Mus), realisme sosial (Tohari, Pram), hingga realisme magis (Danarto).

Namun semua bermuara pada etik pembebasan-membebaskan manusia dari ketundukan pada yang bukan Allah, entah itu struktur kuasa, tradisi yang membelenggu, nafsu, atau kebodohan.

Karena itu, membaca karya-karya ini tidak cukup hanya sebagai “sastra indah”. Ia harus diletakkan dalam konteks sejarah dan rohani yang melahirkannya-kolonialisme, kemiskinan, patriarki, politisasi agama, perubahan sosial-serta kegelisahan batin para pengarangnya.

Membacanya tanpa latar tersebut seperti memakai kacamata kuda: fokus tapi sempit, tajam namun buta terhadap panorama makna yang mengelilinginya.

Jalan Panjang ke Cahaya

Kemerdekaan hakiki selalu menjadi muara setiap perjalanan—baik perjalanan bangsa yang menempuh jalur berliku sejarah, maupun perjalanan seorang hamba yang menapaki lorong-lorong batin.

Nasionalisme tanpa pembebasan jiwa mudah goyah diterpa arus hasrat duniawi; sebaliknya, spiritualitas yang abai pada realitas sosial rawan terjebak dalam keangkuhan yang menyamar sebagai kesalehan.

Dalam denyut terbaiknya, sastra Indonesia hadir sebagai jembatan: menggugah rasa, menajamkan nalar, merendahkan ego, sekaligus mengangkat martabat kemanusiaan.

Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia seharusnya tidak hanya berhenti pada gegap gempita bendera dan pawai, tetapi juga menjadi momen untuk menapak ulang jalan minadzulumāti ilā nūr-dari gelap menuju terang-sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah [2]: 257).

Gelap yang dimaksud bukan hanya ketiadaan cahaya fisik, tetapi juga kegelapan kebodohan yang harus dihadapi dengan ilmu; kerakusan yang ditangkal dengan keadilan; pencitraan yang dilawan dengan kejujuran; dan keakuan yang tunduk pada terang penghambaan.

Di titik inilah kata-kata para penyair, novelis, dan esais menempati peran istimewa. Mereka bukan sekadar hiasan peringatan, melainkan peta batin, kompas etis, dan lampu kecil di tengah perjalanan bangsa.

Chairil Anwar, lewat sumpahnya dalam “Diponegoro” – Sekali berarti/sudah itu mati – menegaskan bahwa makna hidup terletak pada keberanian memilih nilai;

Hamka, lewat Di Bawah Lindungan Ka’bah, menunjukkan kemerdekaan hati yang lahir dari keteguhan iman;

Ahmad Tohari melalui Ronggeng Dukuh Paruk mengungkap belenggu kemiskinan dan kebodohan;

Pramoedya Ananta Toer dengan Bumi Manusia mengajarkan bahwa kemerdekaan pikiran adalah fondasi kemerdekaan sosial;

Sementara Mustofa Bisri melalui “Tadarus” membimbing pembaca merasakan kedalaman makna yang lahir dari ayat dan doa.

Merdeka, dengan demikian, bukan berarti bebas melakukan apa saja, tetapi berani memilih jalan yang benar-meski berbiaya dan tidak populer.

Selama literasi dinyalakan, imajinasi ditumbuhkan, puisi dibaca, hikmah diresapi, dan doa dijaga, selama itu pula kita masih mengusahakan kemerdekaan yang paling sukar namun paling mulia: kemerdekaan ruhani.

Sastra, dengan langkahnya yang tenang namun tak pernah lelah, akan terus mengantar kita di jalan panjang itu-hingga tiba pada tujuan abadi: Cahaya.***

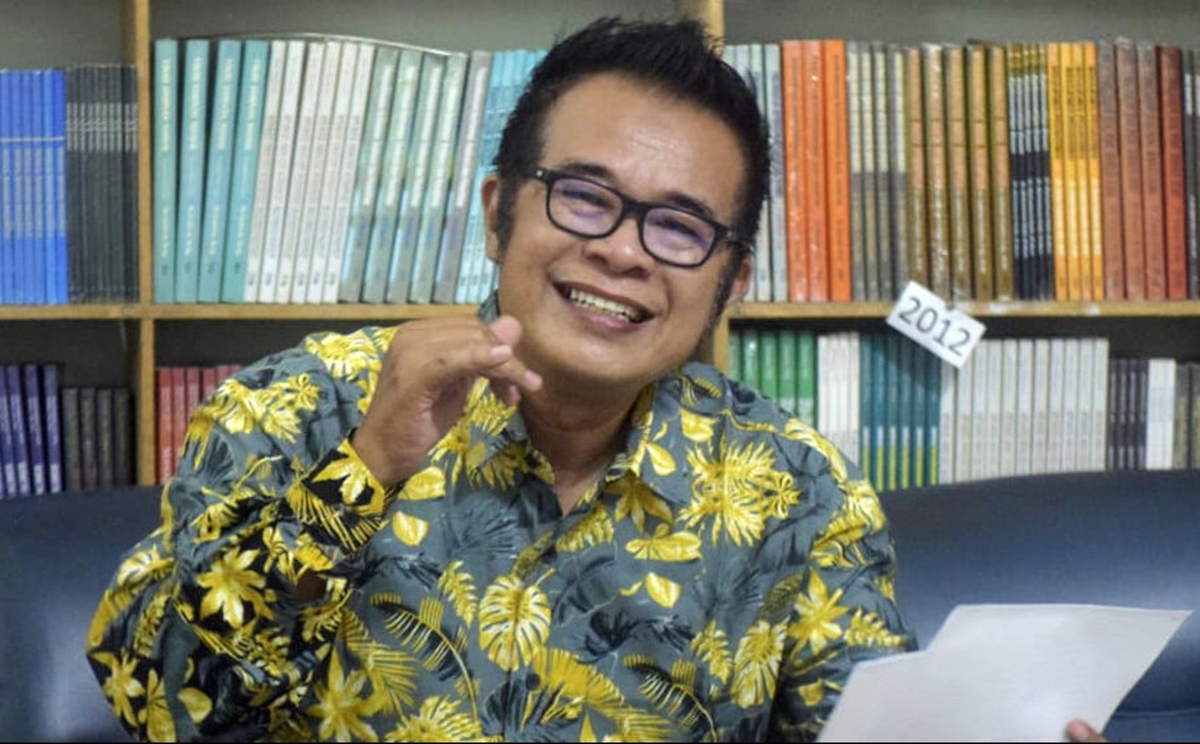

Abdul Wachid B.S.

_Penulis adalah penyair, Guru Besar Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia, dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto_

Jakarta, 17 Agustus 2025

*Kemenag RI

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Discussion about this post